佛陀的黯然

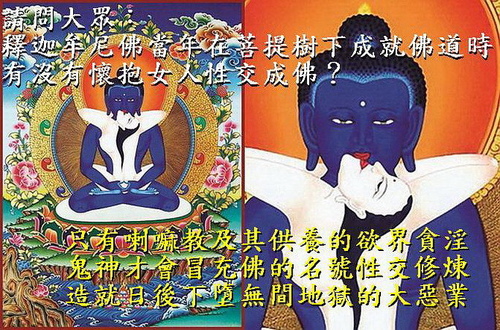

魔王波旬對佛說:在末法時期,我將令我的徒子徒孫混入僧團,披你的袈裟,壞你的佛法!佛陀黯然。

《佛經故事》

以下是佛教界流傳甚廣的著名佛經故事,以白話解釋貢獻給學人:

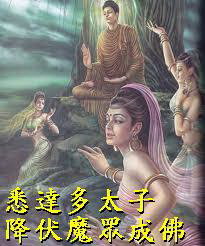

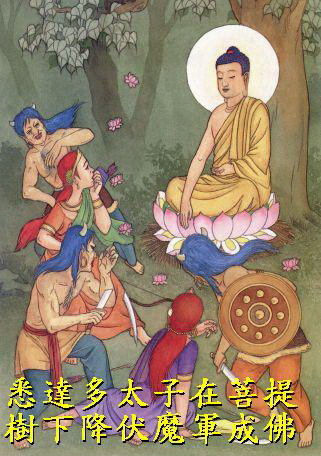

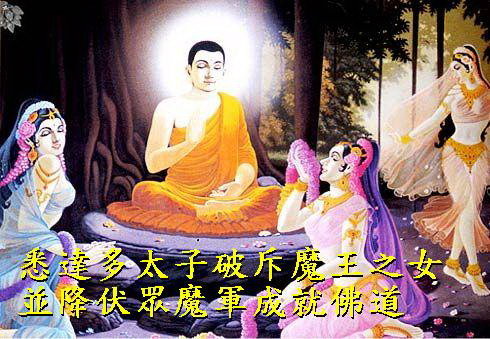

出家後的悉達多太子在歷經了六年的苦行之後,來到一個叫菩提伽耶的地方。他坐在一株菩提樹下,發誓不成佛道,絕不起身;於是精進靜坐禪思、觀照本心,定慧等持。天空中逐漸湧現美麗的花雲,濃郁的香氣瀰漫在空氣中;祥瑞的菩提樹威武挺立,和煦的陽光在微風中露出慈顏;青山含笑,溪河歡唱;百鳥啣來香枝,百獸採集奇異的花果供奉在太子座前。鳥飛翔於天,獸歡暢於地,大地有情,同慶吉祥:悉達多太子即將成佛!無上祥光徹照天地,三千大千世界同時震動,位於欲界頂--他化自在天的魔宮更是因此大為震動,魔王波旬就是欲界第六天(他化自在天)的天主。悉達多太子即將成佛,魔王波旬知道:只要在世間出現佛法,就必定會令眾多 與佛有緣的人,證得解脫輪迴,永遠不再受其染污及管轄,所以驚恐萬狀!他叫囂著一定要阻止悉達多太子成就佛道。波旬首先派遣自己的三個女兒前往迷惑太子, 三名魔女一名叫愛慾,一名叫貪慾,一名叫樂欲。她們盛裝嚴飾,來到太子面前紛紛寬衣解帶,款款微步來到悉達多太子身前慇勤獻媚,竭盡示現種種妖嬈之態及淫蕩之術。但悉達多太子心住寂定,對魔女淫蕩的挑逗毫不動心,猶如蓮花出污泥而不染。

悉達多太子於是訓誡她們:「你們形態雖好,卻終將敗壞;心不端正,猶如精美的琉璃瓶中盛滿糞穢,自不知羞恥慚愧,還敢來誑惑人嗎?」

於是以神通力,令眾魔女得見自身醜態:只見骷髏骨節,皮包筋纏,膿囊涕唾,流諸不淨;老態龍鍾,醜陋不堪。魔女見狀,驚嚇不止,匍匐而逃。魔王見魔女色誘不成,十分震怒;自恃魔王神通,親自率領眾魔軍、毒蟲、怪獸,攜帶毒箭、兵器,來到悉達多太子座前。

魔王威脅說:「如果太子你不立即回到皇宮去享受榮華富貴的生活,卻妄想在這裡成佛,我就讓你粉身碎骨,死在樹下。」

悉達多太子專念修行,面對魔王的威脅一點兒也不恐懼。魔王就命令魔軍箭矛齊發。但是眾魔軍的毒箭、戈矛射到悉達多太子近